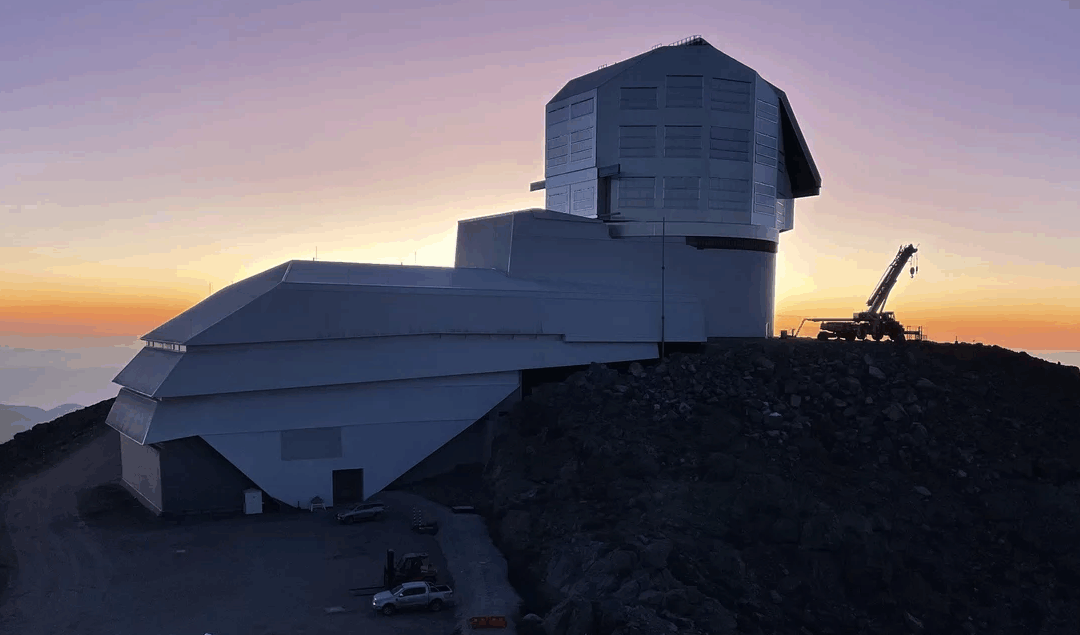

Blick auf das Vera C. Rubin Observatorium. Das Rubin Observatorium in Chile wird mit einem 8,4-Meter-Teleskop, das mit der größten Digitalkamera der Welt ausgestattet ist, ab Ende 2025 eine zehnjährige Vermessung des gesamten südlichen Himmels durchführen.

Auf den Punkt gebracht

- Erste Bilder: Am 23. Juni 2025 um 17:00 MESZ präsentiert das Vera C. Rubin Observatorium seine Teleskopaufnahmen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen, die Vorstellung hybrid am Haus der Astronomie in Heidelberg oder online zu verfolgen. Die Bilder stehen etwa ab 17:30 MESZ zum Download auf der Website des Observatoriums zur Verfügung.

- Umfassende Himmelsdurchmusterung: Das Observatorium führt eine zehnjährige Vermessung des südlichen Himmels durch und untersucht neben dem Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Verteilung der Galaxien im Universum auch schnellebige Prozesse wie Sternexplosionen oder das Aufblitzen von Galaxienkernen, wenn diese Materie verschlucken.

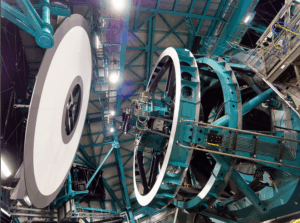

- Teleskop der Rekorde: Mit einem 8,4-Meter-Teleskop und der größten Digitalkamera der Welt erfasst das Observatorium große Datenmengen.

- Beteiligung der Max-Planck-Gesellschaft: Astronominnen und Astronomen der Max-Planck-Gesellschaft tragen Rechte an den künftigen Daten des Observatoriums und geben Einblicke in ihre Forschungsziele.

Am Montag, den 23. Juni 2025 um 17:00 MESZ zeigt das Vera C. Rubin Observatorium seine Teleskopaufnahmen. Dieser „First Look“ ist ein Meilenstein auf dem Weg zum wissenschaftlichen Betrieb. Es sind eindrucksvolle Bilder zu erwarten, die die Leistungsfähigkeit des Observatoriums und seiner 3.200 Megapixel Kamera unter Beweis stellen werden, ähnlich zu den ersten Bildern des Euclid Weltraumteleskops noch bevor es mit seiner Durchmusterung des Himmels begann. Das Astronomische Rechen-Institut, das zum Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg gehört, und das Max-Planck-Institut für Astronomie sind an dem Projekt beteiligt und leisten Beiträge zur Softwareentwicklung. Sie erhalten dadurch bevorzugten Zugang zu den Daten des Teleskops. Zudem tragen eine Reihe von Astronominnen und Astronomen der Max-Planck-Gesellschaft bereits heute Rechte an Daten, die das Observatorium im Rahmen des Legacy Survey of Space and Time (LSST) aufzeichnen wird.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen, die Vorstellung der ersten Bilder gemeinsam mit Forschenden des Astronomischen Rechen-Instituts und des Max-Planck-Institut für Astronomie hybrid am Haus der Astronomie in Heidelberg oder online zu verfolgen und mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Pressevertreterinnen und -vertreter melden sich dazu bis Sonntag, den 22. Juni 2025 per E-Mail an pr@mpia.de. Das First Look Event startet am 23. Juni um 17:00 MESZ und lässt sich auch über die Website des Observatoriums verfolgen.

Ein Teleskop der Rekorde

Das Vera C. Rubin Observatorium in Chile ist ein gemeinsames Projekt der US-amerikanischen National Science Foundation und des US Department of Energy’s Office of Science. Herzstück ist das 8,4-Meter Simonyi Survey Telescope, das mit der größten jemals gebauten Digitalkamera, der 3.200-Megapixel LSST-Kamera, ausgestattet ist. Die Kamera erfasst mit jedem Bild eine Fläche am Himmel, die mehr als der 40-fachen Fläche des Vollmonds entspricht. Dank der Schnelligkeit des Teleskopantriebs, wird das Vera C. Rubin Observatorium den südlichen Himmel alle drei bis vier Nächte vollständig abbilden. Die Himmelsdurchmusterung – Legacy Survey of Space and Time (LSST) genannt – wird zehn Jahre andauern und am Ende den gesamten einsehbaren Himmel etwa 800 mal abgebildet haben. Forschende erwartet ein Datensatz mit rund 40 Milliarden Himmelsobjekten, darunter Sterne der Milchstraße, ferne Galaxien und auch Objekte unseres Sonnensystems wie etwa Asteroiden.

Das Vera C. Rubin Observatorium in Chile ist ein gemeinsames Projekt der US-amerikanischen National Science Foundation und des US Department of Energy’s Office of Science. Herzstück ist das 8,4-Meter Simonyi Survey Telescope, das mit der größten jemals gebauten Digitalkamera, der 3.200-Megapixel LSST-Kamera, ausgestattet ist. Die Kamera erfasst mit jedem Bild eine Fläche am Himmel, die mehr als der 40-fachen Fläche des Vollmonds entspricht. Dank der Schnelligkeit des Teleskopantriebs, wird das Vera C. Rubin Observatorium den südlichen Himmel alle drei bis vier Nächte vollständig abbilden. Die Himmelsdurchmusterung – Legacy Survey of Space and Time (LSST) genannt – wird zehn Jahre andauern und am Ende den gesamten einsehbaren Himmel etwa 800 mal abgebildet haben. Forschende erwartet ein Datensatz mit rund 40 Milliarden Himmelsobjekten, darunter Sterne der Milchstraße, ferne Galaxien und auch Objekte unseres Sonnensystems wie etwa Asteroiden.

Das Observatorium verbindet nicht nur hohe Sensitivität mit Schnelligkeit, auch die Computer-Infrastruktur ist neuartig. Dank dessen enormer Rechenleistung lassen sich jede Nacht etwa 20 Terabyte an Daten verarbeiten und dabei bis zu zehn Millionen Veränderungen der beobachteten Objekte am Himmel erfassen. „Wir erleben in dieser Dekade eine Transformation der Astronomie. Das Datenvolumen, das neue Teleskope aufzeichnen, ist beispiellos, auch dank eines Booms von Durchmusterungsteleskopen wie Vera Rubin“, sagt Esra Bulbul, Astronomin am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München. „Das macht es für uns Forschende der Astronomie und der theoretischen Astrophysik besonders spannend, denn die Menge an Daten und ihre immer höhere Präzision und Qualität wird uns wohl erlauben, ganz neue Physik zu entdecken.“

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte decken sich mit dem Forschungsinteresse mehrerer Max-Planck-Institute und liegen unter anderem auf der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie, einer Kartierung der Milchstraße sowie der Beobachtung kurzlebiger Phänomene wie Sternexplosionen, Asteroiden oder die Einverleibung von Sternen durch supermassereiche Galaxien.

Auf den Spuren der Dunklen Materie

„Das Vera Rubin Teleskop wird meine Forschung in der Kosmologie stark bereichern“, sagt Esra Bulbul. „Das Observatorium hat ein weites Gesichtsfeld und einen tiefen Blick, es wird Milliarden von Galaxien bei enormen Entfernungen fotografieren. Mit den Daten studiere ich die größten Strukturen des Universums und wie sie sich seither entwickelt haben.“ So kommt Esra Bulbul den dunklen Bestandteilen des Universums auf die Spur, die etwa 95 Prozent des Universums ausmachen. Daten anderer Teleskope zeigen schon heute, dass es die unsichtbare Masse der Dunklen Materie geben muss, die Galaxien und Galaxienhaufen durchdringt und die im Zaun hält. In den Daten des Vera C. Rubin Teleskops erhoffen sich Forschende bessere Hinweise darauf, wie Dunkle Materie die Entwicklung von Galaxien und wie Dunkle Energie die Ausdehnung des Universums beeinflussen. Hier zeigen sich Parallelen zur Forschung von Vera Rubin, der Namensgeberin des Observatoriums. Sie kam als eine der ersten dieser unsichtbaren Masse auf die Spur.

Neuste Bilder vom Rubin Observatory: Klick hier

Quellen: © Rubin Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/H. Stockebrand —- Max-Planck-Gesellschaft